Marie Bashkirtseff

Un portrait sans retouches

Colette Cosnier

Éditions Pierre Horay

Une envie d’espace nous a pris soudain et nous avons décidé, en juin dernier, de passer deux jours au bord de la mer avec un couple d’amis. Sur la route qui nous mène vers Capbreton, un bâtiment attire notre regard. Une de ces grandes maisons landaises transformée en magasin d’antiquités-brocante. Aussitôt nous nous arrêtons, mais c’est l’heure du déjeuner et le lieu est fermé. À travers la vitrine j’aperçois un enchevêtrement de meubles, disposés de façon à former un parcours de visite. Des spots astucieusement placés éclairent cet endroit mystérieux plein de recoins. Des objets répartis sur des commodes, des consoles, des étagères nous tendent les bras et demandent à être examinés, contemplés, reluqués. J’entrevois des bibliothèques chargées de livres anciens et poussiéreux. Mon cœur se serre, mais il faut partir.

Pendant deux jours, nous oublions ce temple du passé, mais au retour voilà qu’il se rappelle à notre souvenir. Et, cette fois, les portes nous sont ouvertes. Nous passons une demi-heure à fouiner. J’en ramène deux livres pour un total de 10 €. Le premier, publié en 1921, s’intitule : « L’œuvre de Pierre-Corneille Blessebois » avec une introduction de Guillaume Apollinaire. Il contient trois textes : « Le rut ou la pudeur éteinte », « Histoire amoureuse de ce temps » et « Le Zombi du Grand-Pérou » ! Joli programme, n’est-ce pas ? Nous sommes en novembre. Je ne l’ai pas encore lu, mais ça viendra et j’en reparlerai.

Le second, plus récent (il date de 1985), est un assez gros volume abondamment illustré, intitulé : « Marie Bashkirtseff — un portrait sans retouches ». Sur la couverture, un médaillon avec la photo d’une jeune fille. Deux lignes lues rapidement sur la quatrième de couverture emportent ma décision de l’acheter : « Nous découvrons une femme qui vit, qui ose dire son désir, qui crie sa révolte contre les limites imposées à la condition féminine ». Le sort en est scellé : le destin m’a fixé rendez-vous avec Marie Bashkirtseff pour la tirer pendant quelques instants de l’oubli ou l’Histoire semble l’avoir jetée.

Marie Bashkirtseff, l’inconnue…

Quelqu’un connaît-il Marie Bashkirtseff autour de moi ? Personne. Je me prends à rêver. Est-elle comme Elisabeth Dmitirieff une égérie de la révolution, une adepte de Karl Marx venue participer à la Commune de Paris ? Pas du tout. En fait, à sa manière, elle est plutôt une sorte de Janis Joplin de son époque. Mais pas que… voici un résumé de son histoire.

Les Bashkirtseff font partie de l’aristocratie russe. Par un jeu de mariage un peu trouble, la tante de Marie, Nadine Babanine, a épousé un certain Thadée Romanoff, immensément riche. Celui-ci meurt en 1871 et depuis la famille vit sur sa confortable fortune. Le clan Romanoff, se sentant lésé, leur intente un procès qui va durer douze ans et qui se soldera par un non-lieu. Mais de l’âge de 13 ans à celui de 25 ans, Marie et les siens vont vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête et la peur de tout perdre. Certes ils sont riches, mais tant que l’affaire n’est pas réglée, l’aristocratie se méfie d’eux et les ignore. Ainsi, lorsqu’ils débarquent en France en 1871, l’ambassade russe ne les invite jamais aux bals et réceptions qu’elle donne. Or, c’est bien là que Marie pourrait rencontrer son futur mari…

Car la jeune fille, très belle et surdouée dans tous les domaines est adulée par sa mère, sa tante, sa cousine qui rêvent pour elle d’un grand destin. Ses parents sont séparés. Le général Bashkirtseff est resté en Ukraine où il exerce des fonctions importantes. Marie est donc principalement entourée de femmes, mais aussi de deux hommes : son frère Paul, volage, qui ne pense qu’à faire la fête et à fréquenter des prostituées et son oncle Georges, homme très instruit, mais alcoolique invétéré et brutal, sujet à d’épouvantables colères.

Espoir de la famille, Marie est pressée de toutes parts. On lui prédit un grand avenir : elle sera princesse ou duchesse. Mais pour cela elle doit trouver le mari idéal. Elle a désormais quatorze ans et débute la rédaction de son journal qu’elle tiendra jusqu’à sa mort.

On la découvre dévorée d’ambition. Elle n’a qu’un rêve : la gloire. L’accession à une position qui lui garantira la richesse à vie et la tirera de sa famille qu’elle aime, mais où elle se sent malheureuse à cause du divorce de ses parents, à cause de la pression constante qu’on exerce sur elle, à cause de la dépravation de son frère, à cause des scandales à répétition provoqués par son oncle et qui rejaillissent sur eux tous.

Enfant gâtée

Elle leur fait payer cher sa condition de fille à marier. Car elle leur impose ses caprices, son caractère intransigeant, son intelligence supérieure. Elle obéit et elle dirige à la fois. C’est une enfant gâtée qui dépense sans compter pour ses robes, ses chapeaux, ses tenues qui doivent être celles d’une jeune femme de son rang. On lui présente des hommes. Elle est courtisée. Mais petit à petit, son tempérament s’affirmant, elle comprend qu’elle ne pourra pas jouer le rôle d’une simple épouse. Il lui faut un homme qu’elle admire et qui l’admire en retour. Or, tous ceux qu’elle rencontre sont des fats, des gommeux sans grande personnalité. Elle est plutôt attirée par les hommes excessifs, ceux qui ont de la classe et de la fortune, mais qui savent aussi se saouler à bon escient et faire preuve d’irrespect.

Elle cherche l’amour sans le trouver. Elle croit aimer untel qu’elle imagine idéal puis elle découvre ses petits côtés, sa mesquinerie, sa basse humanité enfin. Elle les rejette les uns après les autres : Émile d’Audiffret (jeune bourgeois niçois), le duc d’Hamilton (noble anglais) , Pietro Antonelli (fils d’un notable italien), Bovidar Karageorgevitch (prince russe)… aucun ne trouve grâce à ses yeux au grand dam de sa mère et de sa tante.

Cependant, elle ne renonce pas à son rêve de gloire. Elle décide de le construire elle-même. Elle embauche des professeurs particuliers, étudie le latin, les langues, les sciences. Elle brille dans toutes les matières. Elle est douée pour le dessin, pour le chant et dotée d’un très joli filet de voix. Elle hésite entre ces deux disciplines qui lui donneront – elle en est sûre – la célébrité et s’interroge dans son journal : le chant ne dure que le temps d’une vie alors que le dessin ou la peinture pourraient laisser d’elle une trace ineffaçable dans le temps… Elle pratique les deux avec passion et talent.

Après un périple de vacances en Europe, la famille s’installe à Paris. Marie va bientôt avoir dix-huit ans. Attirée par la peinture, elle s’inscrit à l’atelier Julian, célèbre école de l’époque, et commence à développer sérieusement ses qualités artistiques. Là encore, elle fait preuve d’un don inné, d’un trait de crayon puissant qui étonne ses professeurs. Mais il faut travailler pour acquérir la technique. Elle se donne à fond.

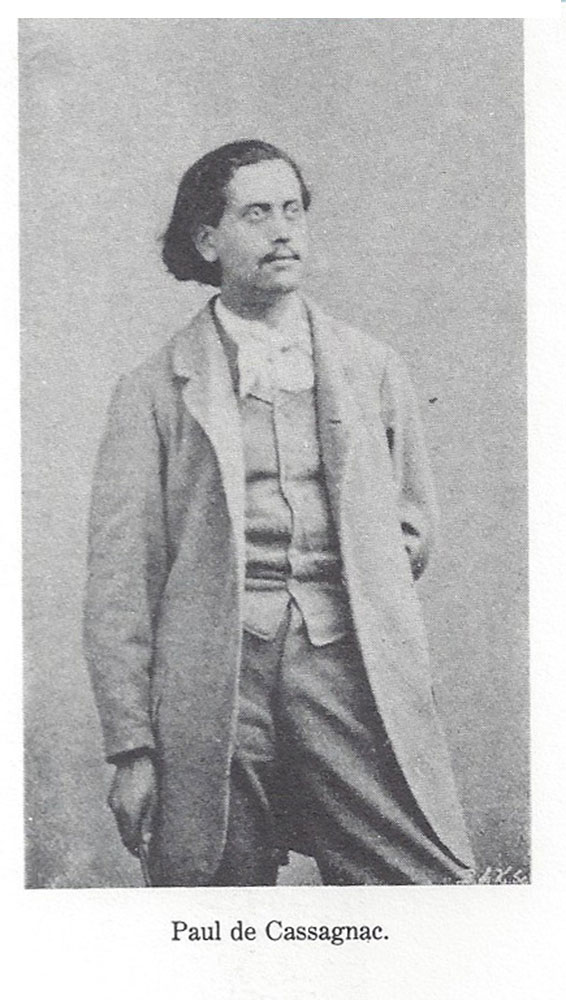

Pour l’amour de Cassagnac

Pour autant, sa vie amoureuse ne s’arrête pas. La comtesse de Mouzay, amie de la famille lui présente Paul Granier de Cassagnac. Le journaliste et député gersois est le chef de file de l’extrême droite française. Bonapartiste, il est l’ennemi juré de la République : « elle me tuera ou je la tuerai » prédit-il. D’un tempérament fougueux et enflammé, il provoque ses adversaires en duel pour un oui ou pour un non. C’est ainsi qu’il se battra avec son cousin Prosper-Olivier Lissagaray, journaliste ayant participé à la Commune et aux idées diamétralement opposées aux siennes. Un autre duel l’opposera à Henri Rochefort qui a signé un article sur Jeanne d’Arc que Cassagnac considère comme outrageant pour la pucelle.

Il se bat, il défend ses idées, il vient souvent chez les Bashkirtseff. Ils discutent beaucoup et Marie tombe follement amoureuse de lui sans le lui avouer. Elle a dix-huit ans, lui trente-quatre. Il l’impressionne. Il est noble, riche et il prône l’empire contre la canaille, la racaille populaire. Elle adhère et se sent en phase. S’ensuit un jeu du chat et de la souris. Marie et quatre de ses amies envoient une lettre non signée à Cassagnac lui proposant d’aller prendre le thé, masquées, chez lui. Pour leur répondre positivement, il doit passer une simple annonce dans Le Figaro signée « Popaul ». Il ne répond pas et elles renouvellent leur demande, sans masques cette fois. Cassagnac accepte le rendez-vous. Elles se rendent à cinq chez lui. L’homme est un séducteur et un fétichiste des pieds. Il « perd la tête en apercevant la cheville et demande grâce en découvrant le mollet… » Il mesure le pied de Marie en le comparant à une de ces bottines qu’il amasse précieusement et lui demande une semelle en ivoire. Mais elle craint de voir cette relique échouer dans l’anonymat de « la fosse commune », c’est-à-dire du tiroir de sa collection. Elle refuse. Ce même jour, elle est intenable et se comporte comme une gamine : elle saute sur les chaises, sur le lit, renverse l’argenterie, se débarbouille dans une cuvette. Elle fait l’enfant pour se permettre « tout ce qui est interdit à une jeune fille… ». Le soir, elle lui envoie une lettre d’excuses. Elle confie à son journal : « Je le déteste parce que je suis envieuse de ses aventures, de ses succès, de ses bêtises. Je voudrais être quelqu’un : un homme, avoir des façons comme celles de Cassagnac, en un mot tout ce qui charme dans un homme et déplaît dans la femme. » Elle commence à mesurer le fossé qui sépare les deux sexes et se révolte à l’idée de ne pas pouvoir vivre aussi librement que ces messieurs. Un peu plus tard, elle écrit : « Je voudrais être un homme. Je sais que je pourrais devenir quelqu’un, mais avec des jupes, où voulez-vous qu’on aille ? Le mariage est la seule carrière des femmes ; les hommes ont trente-six chances, la femme n’en a qu’une… » Elle continue pourtant de rechercher un mariage, mais il sera non convenu et elle entend bien rester libre. Elle se confie encore à son journal : « Si je traduisais ces pensées avec la brutalité qui me caractérise, je dirais : qu’il me tarde donc de me marier pour devenir la maîtresse de Monsieur de Cassagnac. Abominable, pas vrai ? Pas tant que ça en a l’air. Avec un autre homme, ce serait honteux, sale et tragique. Mais Cassagnac a tant d’esprit, et c’est un homme qui est si amusant, si charmant, qui sait mettre tellement à l’aise que ça semblerait… un… amusement… assez naturel. Demain, peut-être, j’aurai horreur de ces insanités. »

Elle se rend souvent à la chambre pour voir Cassagnac s’enflammer et discourir devant l’assemblée. Cependant, petit à petit, leurs relations s’espacent. Il se désintéresse d’elle et bientôt elle apprend qu’il s’est marié avec Julie Acard, la fille du comte Stefano Acard.

Républicaine et féministe

Marie est dépitée et jalouse. Elle en veut à Cassagnac, prétend le détester, mais continue de l’aimer. Elle se donne à corps perdu dans la peinture. Elle y fait de gros progrès. Pourtant sa santé commence à défaillir. Par excès ou par provocation, lors de colères, elle est sortie plusieurs fois presque dévêtue dans le froid extrême pour s’autopunir. Ses poumons se sont affaiblis. Elle commence à tousser et à cracher un peu de sang. Sa vie se partage désormais entre l’atelier et la chambre qu’elle continue de fréquenter. Elle y fait la connaissance de Joseph Arnaud, député de l’Ariège, secrétaire de Gambetta, républicain et « beau comme un bronze florentin ». Et voilà que ses idées évoluent. Cette « République » qu’elle a conspuée ne lui paraît plus si épouvantable. Elle prend conscience de la misère du monde et fait siennes ces idées nouvelles. Elle devient femme et s’affirme donc à son tour républicaine. En 1880, elle écrivait à propos de la Révolution russe : « Les socialistes y sont d’atroces gredins qui assassinent et pillent… » Un an plus tard, après avoir lu « L’assommoir » de Zola, elle écrit : « Tout le monde devrait lire ce livre, on serait meilleur… [] Qui donc a nié la question sociale ? » et en mars 1881 : « Je vais me coucher en disant : vive la République universelle ! »

Son engagement ne s’arrête pas là. Elle fait la connaissance d’Hubertine Auclert, socialiste et suffragette qui occupe la une de tous les journaux de l’époque. Hubertine se bat pour le droit des femmes et pour l’égalité. Marie s’engage et adhère au mouvement d’Hubertine : « le Droit des femmes ». Plus encore : elle finance en partie son magazine, « La Citoyenne » dans lequel elle signe des articles sous le pseudonyme de Pauline Orell. Pourquoi avancer masquée ? Parce qu’elle ne veut pas porter tort à sa famille dont les convictions restent profondément royalistes.

Sa peinture évolue. Se promenant dans la rue et dans les quartiers pauvres de Paris, elle voit ce qu’est la vraie misère. Et c’est cela dont elle veut rendre compte désormais. La vie, la vraie. Elle réfute la peinture trop classique qui ne montre que des enfants heureux, bien habillés ou gambadant dans des champs de fleurs. Son tableau « Jean et Jacques » est accepté au Salon de Paris de 1883. Il représente deux garçonnets pauvres dans la rue. Mais la critique est sévère. Comment une jeune fille « élégante et raffinée » peut-elle préférer des gamins dépenaillés à de jolis bébés pomponnés ? « Ces sujets qui parlent si peu à l’âme et à l’esprit, qui ne laissent rien subsister de la poésie de l’enfance » écrit Drumont…

Le salon la récompense, mais pas pour cette œuvre. C’est un pastel représentant un portrait de jeune fille qui reçoit une mention honorable. Marie est dépitée. On la juge mal parce qu’elle est une femme et que son talent est nécessairement considéré comme mineur. De plus on favorise ce portrait rapidement exécuté plutôt que son tableau à l’huile de belle facture et qui est une œuvre importante et délibérée. C’est exprès qu’elle a voulu peindre ces enfants à la blouse déchirée au regard perdu qui n’expriment en rien le bonheur de la jeunesse. Elle veut montrer la société telle qu’elle est. Elle entreprend de réaliser d’autres tableaux dans cette veine. « Le meeting » une grande toile superbement exécutée, représente une bande de gamins de la rue discutant devant une palissade. C’est d’un réalisme parlant et il sera enfin primé. La gloire qu’elle a tant désirée commence à poindre. Mais il est trop tard. La maladie fait des ravages. Depuis de nombreux mois, elle est atteinte de surdité. Elle a perdu sa voix. Et ses poumons sont infestés par la phtisie. Aucun traitement n’a d’effet sur elle. Elle s’éteint à 26 ans, le 31 octobre 1884. Une étoile qui a brillé trop vite, comme Joplin, Hendrix, Dean ou Morrison bien des années plus tard. Toujours belle et encore vierge.

L’héritage de Marie Bashkirtseff

Que reste-t-il de Marie Bashkirtseff ? Une grande partie de ses œuvres a été perdue pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses tableaux et dessins ont été disséminés par la famille. Toutefois, « le meeting », son œuvre la plus aboutie se trouve aujourd’hui au musée d’Orsay.

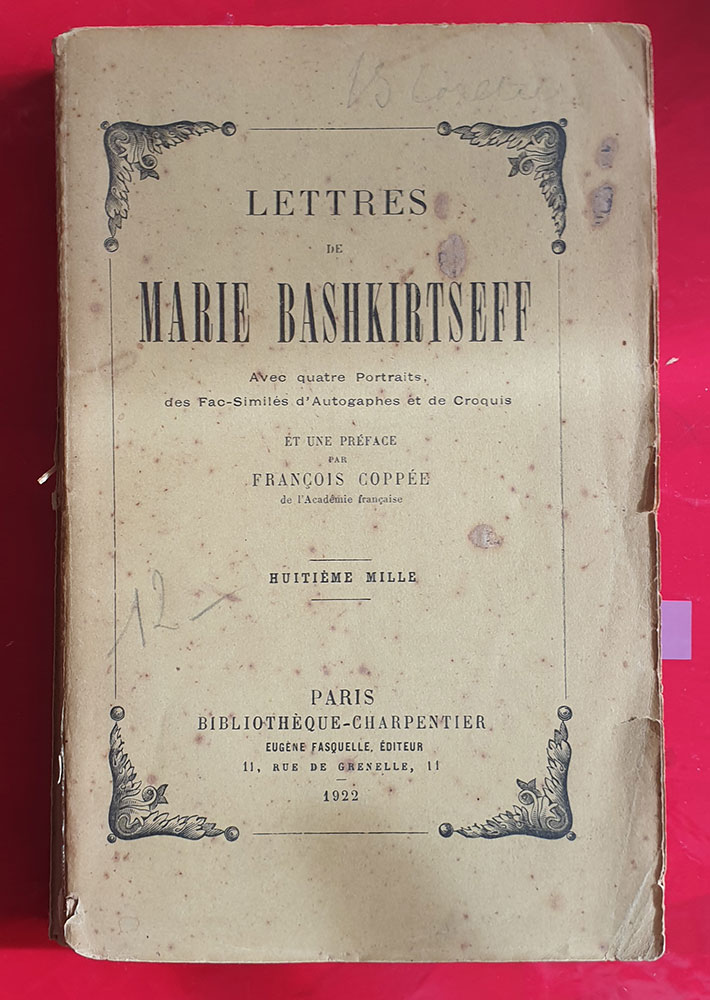

Mais c’est son journal qui la rendra célèbre. Publié peu de temps après sa mort, il sera nettement expurgé par sa famille. Colette Cosnier, historienne, ayant eu accès au manuscrit original, rétablit la vérité dans le livre qui a suscité cet article, et sous-titré « un portrait sans retouches ». L’autrice y publie de nombreux extraits inédits et/ou caviardés par ceux qui se sont chargés de l’éditer à l’époque. Ce journal a été traduit dans de nombreuses langues et a connu un véritable succès. Gloire posthume que Marie Bashkirtseff avait anticipée en annonçant peu de temps avant sa mort qu’elle souhaitait qu’il soit publié dans son intégralité afin qu’on découvre qui elle était réellement. Elle en rédigea d’ailleurs la préface avant de mourir. (Tiens vous avez réussi à lire jusque-là ? Alors cadeau pour vous : avec le code « mesamis », le port est gratuit sur tout le site des éditions Panache jusqu’au 31 décembre 2020).

Je sais, j’ai été un peu long, mais je suis loin d’avoir raconté toute l’existence et les péripéties que Marie Bashkirtseff a connues. Toutefois sa vie de jeune fille gâtée et irrévérencieuse puis son destin de femme passionnée et engagée pour de justes causes méritaient qu’on lui consacrât un peu de notre temps… du mien, du vôtre si vous avez eu la patience de lire jusque-là, avant, sans doute, de l’oublier à nouveau. Allez savoir.

Quelques adorateurs fervents continuent d’honorer sa mémoire…

Marie Bashkirtseff

Marie Bashkirtseff

Paul de Cassagnac

Le fétichisme des bottines

Le « meeting », tableau de Marie Bashkirtseff

Les lettres de Marie Bashkirtseff