Journal — 1867-1871

Geneviève Bréton

L’amour total, l’amour absolu, l’amour au-dessus de toute convention matérielle, l’amour pur. Voilà ce que Geneviève Bréton dévoile dans son journal intime qui n’était pas destiné à la publication, mais que ses petits-enfants ont fini par faire éditer. Et merci à eux, car ce document, criant de vérité, poignant d’émotion est à lui seul l’équivalent d’une tragédie cornélienne, avec la différence qu’elle est véritablement vécue. Mais alors, de quoi s’agit-il ?

Geneviève Bréton est née en 1849 dans une famille bourgeoise très aisée. Les Bréton sont associés aux Hachette. Ils ont investi dans la librairie et la maison d’édition une partie de leur fortune. Ils sont riches. Son père, Louis Bréton, fils de notaire, est propriétaire d’une belle propriété à Paris, mais aussi du château du Plessis où la famille passe ses vacances.

Au milieu de ses frères et sœurs, Geneviève est élevée comme une jeune fille de son temps, suit de bonnes études et est une cavalière émérite. Elle a très tôt conscience de sa condition et fait preuve d’empathie pour les pauvres et les malheureux dont le Second Empire n’a que faire. Dès 1868, date à laquelle commence son journal, elle exprime des convictions républicaines, en opposition à la plupart des jeunes gens de sa classe et de sa génération qu’elle fréquente.

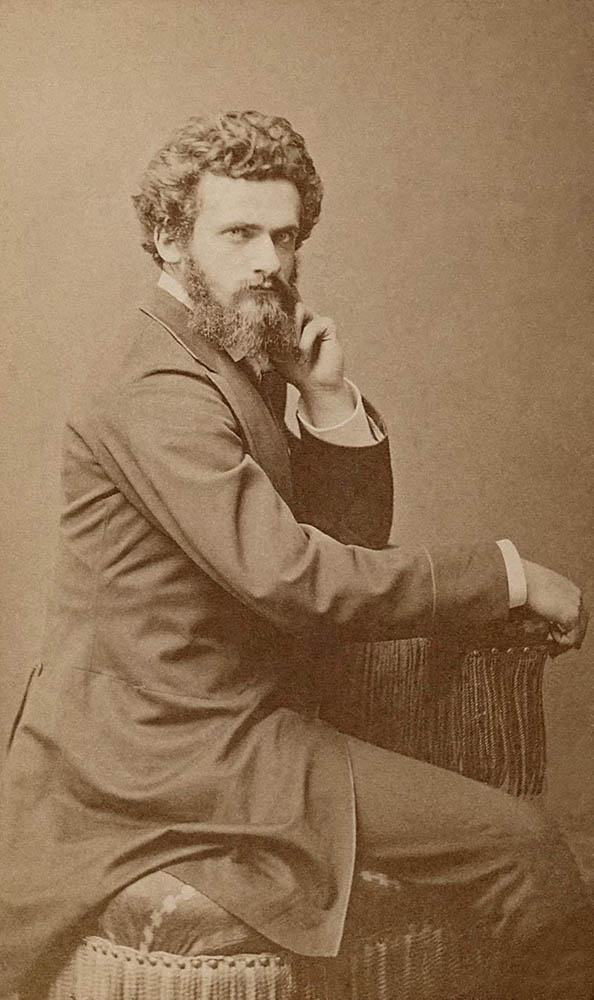

En 1868, en villégiature en Italie avec son père, elle fait la connaissance d’Henri Regnault, jeune peintre surdoué qui vient d’obtenir le grand prix de Rome et qui officie à la Villa Médicis. Elle en tombe éperdument amoureuse et se cache bien de le lui montrer. Lui-même cède au charme de la jeune fille, à peine âgée de dix-huit ans, mais ne lui déclare pas sa passion. Entre eux naît une complicité qui ne va pas tarder à se transformer en flamme. Pourtant celle-ci n’est pas partagée : elle brûle en chacun d’eux. Elle finira par éclater au grand jour, mais quand ?

De retour à Paris, Henri Regnault devient un visiteur assidu de la famille Bréton. Le cœur de Geneviève palpite. Ils s’aiment, mais ne se l’avouent toujours pas. Elle fait la confidence de ses états d’âme à son journal (et donc à nous, lecteurs et lectrices). Ce n’est pas le jeu du chat et de la souris, mais celui de la souris et de la souris : personne n’ose sortir de son trou. Elle est la jeune fille, elle attend qu’il fasse le premier pas. Un soir, il lui prend la main furtivement. Racontant cette anecdote dans ses cahiers, elle se pâme…

Mais voilà : Henri va repartir en Italie pour au moins trois ans. Ils seront séparés. Elle doit oublier cet amour non dit, non exprimé puisqu’il devient impossible. De fait, deux ans s’écouleront avant qu’ils ne se revoient. Elle sait que des femmes tournent autour de lui : il est célèbre, brillant, c’est un artiste. Il peint, il chante, il joue du piano… il sait tout faire. Geneviève est subjuguée et mortellement triste d’être séparée de celui qu’elle adore (cette fois c’est sûr, elle a fini par se l’avouer à elle-même).

La guerre de 1870 va les réunir. La Prusse a envahi la France. Regnault revient précipitamment à Paris et s’engage dans les Francs-Tireurs. Ce corps d’élite n’est pas considéré comme l’armée régulière par les Prussiens. Si un Franc-Tireur est fait prisonnier, on le passe immédiatement par les armes.

Geneviève est folle d’angoisse, car Henri lui a enfin dévoilé son amour et souhaite se fiancer avec elle. Mais la mère de la jeune femme (baptisée « La Reine-Mère » par sa fille) s’y oppose. Épouser un artiste n’est pas convenable. Et puis Regnault a une sœur à moitié folle enfermée en asile : « les enfants que tu auras avec lui risquent d’être tarés… ». Elle le dit à sa fille, mais elle le dit aussi au jeune homme pour l’éloigner.

Il revient à la charge au bout de quinze jours et balaye tous les obstacles : l’amour de Geneviève et d’Henri est plus fort que tout ! Lui-même pardonne à sa future belle-mère. Sa propre mère est morte et il se dit prêt à lui offrir l’amour d’un fils… Devant tant d’abnégation, les parents cèdent et on fête les fiançailles des jeunes gens.

Mais la voilà prise d’angoisse pour la vie de son aimé. Le père de Geneviève demande à Henri de renoncer à son poste dans les Francs-Tireurs. Elle-même le supplie de quitter l’armée et la situation devient cornélienne : il doit choisir entre se battre pour sa patrie ou sauvegarder son potentiel artistique pour la France… et pour Geneviève. Cruel dilemme. Il renonce aux Francs-Tireurs, mais bientôt l’ordre de mobilisation générale est lancé : le voilà à nouveau engagé dans la garde mobile.

Elle doute de lui, sait qu’il a eu des aventures avant elle, pense qu’il ne s’intéresserait qu’à l’amour physique et le provoque dans une lettre magnifique :

« Je vous cache mes pensées, mes poésies, vous n’avez jamais pénétré dans mon beau royaume. Vous voulez être aimé simplement. Je m’efforce de vous contenter, mais une timidité souffrante est entre nous. Prenez garde ! Ne me jetez pas trop vite dans les réalités matérielles de la vie ; laissez-moi un peu cultiver ma chère mystérieuse fleur d’Idéal ; cette illusion d’amour céleste à laquelle je crois, cette fleur enchantée qui éclot pour vous depuis des années, ne la fanez pas, pauvre fleur aux couleurs ardentes dont le parfum donne le dégoût de la réalité. Oui, je base le mariage sur la passion ; pour moi, c’est aimer, seulement aimer, toujours aimer. Je ne veux pas être pour vous une femme après tant d’autres femmes, je veux être tout pour vous : le frère, l’amie, l’être Idéal, le compagnon éternel, tout ce que vous êtes pour moi enfin. Je veux que vous me suiviez dans mes exagérations, comme on dit, dans les hauteurs du Beau, de l’amour complet, dans ces régions où j’ai grandi sans écouter le langage des hommes, je voudrais que vous connaissiez cette chère, unique, profonde place que je vous ai faite dans le fond de l’âme où l’œil humain ne pénètre pas. »

Il lui répond de façon aussi belle :

« Vous vous méprenez sur mon compte. Vous non plus, Geneviève, vous ne me connaissez pas ! Je ne vous en veux pas pour cela.

Dans mon impatience de vous arracher à la vie que vous avez menée jusqu’à présent, vous ne voyez que hâte de vous abaisser avec moi vers la terre, tandis que mon rêve, ma mission, est de vous affranchir de la terre, pour m’envoler avec vous vers des régions plus élevées et que nous ne pouvons atteindre qu’unis et délivrés, pour quelques mois au moins, de la société et de ses sottes exigences. Ce que je veux, ce que j’aurais voulu le jour même où je découvrais que vous m’aimiez, ce que je voudrais demain, c’est cette cérémonie du mariage, qui me donnerait le droit, vis-à-vis des hommes, de vous emmener loin d’ici, plus près du Beau, dans ces hautes régions de pureté de l’amour complet, comme vous dites. Là, nous commencerons à vivre, à cultiver cette fleur d’Idéal… Et vous me croyez capable d’une hâte brutale, à vous jeter dans les réalités matérielles de la vie ! Pour qui me prenez-vous ? Pour tout autre assurément, mais pas pour ce que je suis.

Oh ! ma Geneviève, ce moment dont vous craignez l’approche, je le craindrais encore plus que vous.

Je suis de ces natures sur lesquelles la boue ne laisse pas de traces. J’ai cru par moments y trouver une certaine sensation de fraîcheur, comme ces animaux qui s’y roulent, quand il fait chaud. Mais je n’ai pas vécu encore ; moi aussi je vais vivre. C’est d’azur que je veux vous enivrer et non de gros vin.

Moi, voir en vous une femme après d’autres femmes ! Vous ne vous doutez pas alors de l’amour que j’ai pour vous. Ce n’est pas l’amour de tout le monde, ce n’est pas non plus l’amour que j’aurais eu pour toute autre. C’est l’amour que vous seule pouviez inspirer, un amour dégagé de toute pensée terrestre.

[] Vous m’avez injurié dans votre lettre ; je vous la rends. Confiez-moi toujours vos craintes, vos doutes, vos aspirations. Je suis, vous l’avez dit, votre compagnon éternel. »

Les voilà donc éperdus. Mais cet homme que la guerre lui a donné, elle va le lui reprendre. Le 19 janvier 1871, Henri est tué par une balle perdue. À Paris, c’est la consternation, car il est déjà célèbre. À la Comédie française, Coquelin déclame un poème d’Eugène Manuel à la gloire d’Henri Regnault. Augusta Holmes chante pour lui l’hymne que Camille Saint-Saëns a spécialement composé à sa mémoire.

C’en est fini du bonheur. Geneviève songe à se tuer. Elle s’enferme dans un couvent, mais revient vivre avec sa famille à la demande de son père qu’elle adore et qui est trop malheureux de la savoir éloignée. Meurtrie à tout jamais, elle se dévoue corps et âme aux blessés de la guerre et intègre l’ambulance de la Croix-Rouge située au jardin des concerts Musard aux Champs-Élysées.

Français ou Prussiens, elle soigne tous sans distinction d’origine et considère que c’est la guerre qu’il faut blâmer, ceux qui l’ont provoquée, mais pas les soldats qu’on envoie à l’abattoir.

Bientôt, la Commune prend le pouvoir à Paris. Geneviève est républicaine, mais pas communiste. Elle n’est pas non plus versaillaise et fustige les bourgeois qui ont fui Paris. Bien que née riche, elle a hautement conscience du problème des classes pauvres et exploitées. Elle pense que la Commune et ceux qui la dirigent ne résoudront pas le problème, mais qu’il faudra d’une façon ou d’une autre y faire face : « Maman, les gens du dehors, de Versailles, surtout, m’accusent d’être pour la Commune ; pour la Commune, non, pour Versailles pas davantage, pas d’avantage pour cette réunion de fuyards qui ont donné le premier et unique exemple d’une panique universelle, d’une lâcheté générale et individuelle digne de ce qui arrive aujourd’hui. »

Elle regrette que les communards incendient Paris : « L’incendie du Louvre m’a brusquement détachée d’une cause qui s’est perdue par des moyens infâmes, mais qui triomphera sans doute à son heure, entre des mains plus pures ». Entendez par là qu’elle rejette la violence. Mais cette violence est d’abord le fait des versaillais et elle s’en rend rapidement compte : « Ce qu’ils appellent le temps odieux de la Commune m’était plus sympathique et facile à supporter que cette fête mêlée de fusillades inhumaines qui me rappellent les journées de la Terreur. Nous en sommes en effet à la terreur blanche la plus redoutable, celle qui vient la dernière, la plus forte, la moins dirigée… »

Et ces bourgeois de retour dans Paris pour se repaître du massacre des fédérés la dégoûtent : « Je ne veux pas être au triomphe, voir ces heureux versaillais parés passer en fringants équipages sur les pluies tièdes mêlées de sang français, courir aux théâtres couverts et contempler en ricanant le navrant spectacle de nos ruines. Les vrais coupables, ce sont eux, ceux que je n’ai pas vus depuis un an, qui ont quitté Paris au moment de la guerre, eux qui n’ont pas su mourir et qui viennent étaler insolemment dans notre pauvre ville sublime et insensée leur vie indifférente à tout, sauf au plaisir.

Ceux-là, on ne les fusillera pas, on ne les expatriera pas, on ne les met pas en jugement, moi je les juge criminels, plus criminels que l’homme qui, mourant de faim, s’est mis dans le communisme, parce que ce sont ces inutiles et ces élégantes qui ont, par leur luxe, leurs vies dorées, leur insouciant égoïsme, apporté la révolte dans les classes pauvres.

Ceux-là, ces misérables d’en haut, cette populace dorée on ne la condamne pas ; elle vit, elle vivra, elle croîtra, elle est inatteignable. Fauteurs du crime, ils accusent celui qui, aujourd’hui, est sans défense, le Peuple ; pauvre peuple, assommons-le, tuons-le, fusillons-le et vivons ! Et oublions qu’il y a des malheureux et des affamés parmi nous. »

Geneviève Bréton était décidément une belle âme. Mais pour parfaire sa disgrâce, le meilleur ami d’Henri Regnault, Georges Clairin, vient lui proposer de l’épouser, sur le cadavre encore frais de son fiancé. Elle saura l’éconduire. Neuf ans plus tard, elle acceptera de se remarier avec Alfred Vaudoyer, lui-même veuf de la fille de Violet Le Duc. Elle trouvera en lui un artiste et un cœur à consoler. Trois enfants naîtront de leur union…

Portrait de Henri Regnault par Bida

Henri Regnault en 1865

Thétis apporte à Achille les armes forgées par Vulcain (1866)

Automédon ramenant les coursiers d’Achille des bords du Scamandre (1868)