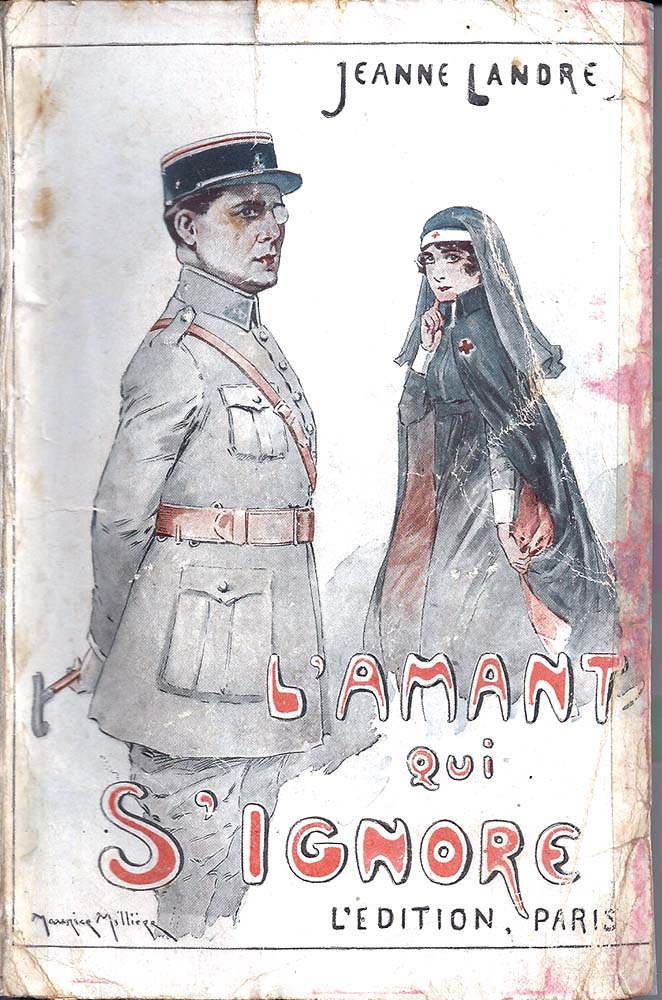

L’amant qui s’ignore

Jeanne Landre

1918

Ce roman de Jeanne Landre a été écrit pendant la Grande Guerre et il s’en inspire. Mais c’est encore une fois pour parler de sexe et d’amour. Simone Gilbert, la quarantaine revenue des hommes, belle femme et comédienne à succès, s’est engagée comme infirmière dans une ambulance. Parmi les blessés qu’elle soigne, elle remarque le jeune et superbe lieutenant Robert Bernay : un canon de la beauté, viril, élégant, étalon éblouissant. Robert repart au front sans que rien d’autre qu’un échange de regard appuyé ne se soit passé entre eux. S’ensuit une correspondance dans laquelle, petit à petit, jeu du chat et de la souris, chacun se dévoile. Puis l’amour éclate dans leur relation épistolaire et lorsque Robert obtient une permission, ils vivent huit jours de plaisir charnel et d’amour mélangés. Huit jours ardents, huit jours inoubliables.

Dès lors, Simone qui s’était pourtant engagée dans un patriotisme fervent, change d’attitude et fait tout pour que son amant revienne du front. Elle ne veut pas qu’il meure pour la patrie. Elle parvient à lui obtenir une place planquée dans un bureau à l’arrière. Et, bientôt, leur relation change. Elle prend conscience que ce bel amant, qui l’aime, ne restera pas éternellement avec elle qui est plus âgée que lui. Quant à Robert, ambitieux de nature, il cherche la fortune et veut s’élever pour profiter des avantages de l’argent. Simone va tout organiser pour lui présenter celle qui lui succédera…

Encore une fois, Jeanne Landre donne de l’amour une image désespérée. Elle oppose désir charnel et sentiment, mais elle oppose aussi l’amour au féminisme, comme si la femme ne pouvait s’épanouir que dans la soumission volontaire à l’homme. Voici un extrait qui résume bien toute sa pensée et qui montre que ses romans, qualifiés parfois de « littérature de gare » étaient bien plus que ça :

« Pendant un temps Simone Gilbert s’était divertie à se déclarer féministe. Elle avait assisté à des réunions, suivi des croisades, écouté des oratrices et des professions de foi de quelques apôtres en jupon. Les propagandistes ayant, pour la plupart, atteint l’âge béat de l’impuissance, elle ne critiquait pas leur volonté de s’agiter pour rattraper la sensation de vivre. Elle n’était pas sûre de garder longtemps son pessimisme sur la question brûlante de l’émancipation.

Quand elle serait tout à fait vieille, elle aussi, elle remercierait les femmes de lui avoir montré qu’il est une dernière jeunesse, celle de l’ambition politique, et que, les hommes mettant un point d’honneur à terminer leur existence en pères conscrits, rien ne défend aux femmes de mettre leur agonisante vigueur au service de la sociologie.

Pour l’instant, elle était redevenue amoureuse et elle ne se souciait plus des revendications de ses sœurs. Qu’est-ce que le droit de vote au regard du droit au bonheur ? Et le bonheur des femmes n’est-il pas de se fier à la force de l’homme et d’attendre d’elle la plus grande part de joie ?

Parce qu’elle avait été une batailleuse, parce qu’elle ne devait sa situation qu’à elle-même, parce que, si elle s’était trompée dans le choix de ses amants, il n’en était pas moins vrai qu’elle avait ignoré la déchéance de se livrer à l’homme qui paie, parce qu’elle avait souffert mais évité de faire souffrir, Simone Gilbert ne méprisait pas les hommes. Elle les considérait seulement comme de grands enfants fantasques, habiles à semer de la douleur et désireux de s’éloigner rapidement des dégâts laissés par leurs expériences.

Étant de haute et solide stature, elle avait compris que le rôle de victime ne lui conviendrait pas, et elle l’avait évité. Au reste, il lui était agréable d’avoir donné plus qu’elle n’avait reçu, d’avoir plus protégé qu’on ne l’avait aidée, d’avoir mérité qu’on la remerciât, sans avoir jamais eu à remercier pour son compte. Elle était fière de cette décision rigoureuse qui lui concédait une indépendance d’action et de jugement et qui, la faisant l’égale des hommes, contraignait ces derniers à respecter sa vie.

Et voilà qu’aujourd’hui elle se découvrait pareille à une petite fille, minuscule près de l’être chéri, comme une chose fragile dans ses bras. Et, pour la première fois, son bonheur était sans restriction, parce qu’elle se donnait librement un maître. »

De cette envolée, je retiendrai que Jeanne Landre a été féministe à une époque où le mouvement était mené par des bourgeoises plutôt âgées. Mais avant la fin du siècle, les choses avaient changé. Et lorsque Marguerite Durand fonda en 1897 le journal féminin et féministe La Fronde, ses collaboratrices étaient tout sauf de vieilles demoiselles confites dans le vinaigre. Jeanne Landre aurait donc raté son rendez-vous avec les féministes. Pourtant, elle porte en elle toutes les marques de l’indépendance et, en cela, elle est une femme et une écrivaine intéressante et libérée. Le plaisir physique est une constante dans ses romans. Elle le voit parfois comme un épanouissement de l’individu et parfois comme une déchéance. Elle a du mal à faire cohabiter son féminisme, dont on sent bien qu’il est une réalité, avec le besoin qu’elle a d’abandonner son corps entre les mains d’un homme. La question de la sexualité et du féminisme est toujours d’actualité et, en ce sens, l’œuvre de Jeanne Landre est très moderne.