LES CASSEUSES DE SUCRE

(notes d’une gréviste)

En 1896, la journaliste Sévérine tente de se faire passer pour une ouvrière pour comprendre les conditions de travail et les motifs de la grève des casseuses de sucre (celles qui conditionnaient le sucre en morceaux à partir de pains de sucre). Voici l’intégrale de son reportage qui montre l’intransigeance des patrons de l’époque et la dureté du quotidien des ouvrières ainsi que les conséquences du labeur à la chaîne sur leur santé.

LES CASSEUSES DE SUCRE

(notes d’une gréviste)

Être gréviste sans avoir été ouvrière peut sembler, au premier

abord, assez paradoxal. Mais si je n’ai pas tâté de l’usine, tout au moins un

jour, c’est la faute aux patrons qui, avant-hier, n’ont point embauché.

Je voulais savoir, techniquement, l’origine et le but de cette grève ;

connaître, par expérience plutôt que par ouï-dire, les âpretés, les tristesses

de ce métier dont le nom a égayé Paris ; me rendre compte, enfin, de la somme

de volonté, d’endurance, de fatigue, qu’est tenue de fournir une créature pour

arriver à gagner juste de quoi ne pas mourir — et recommencer le lendemain !

Aller là-bas en « dame », fût-ce en amie, carnet et crayon au poing,

reporteresse parmi les reporters, c’était m’exposer à en savoir peut-être moins

qu’eux ; en tout cas, à n’en pouvoir faire davantage, à demeurer parquée dans

le même cercle d’évolution, dans le même ordre d’idées.

La besogne de journaliste est, malheureusement, besogne officielle, en pareille

occurrence ; ce qui, sans diminuer son intérêt, la frappe souvent de stérilité.

Quel que soit le rang de l’informateur dans la hiérarchie professionnelle, il

est connu, obligé de se faire connaître — d’où, infériorité. Les deux parties

adverses ne lui disent que ce qu’il leur plaît de lui dire ; ne lui laissent

voir que ce qu’il leur plaît de lui laisser voir.

Tandis que l’idéal serait de passer ignoré, anonyme, si semblable à tous que

nul ne vous soupçonnât ; si mêlé à la foule, si près de son cœur qu’on le

sentît vraiment battre, rien qu’à poser la main sur sa propre poitrine… flot

incorporé dans l’Océan, haleine confondue dans le grand souffle humain !

Pour les questions de travail, surtout, cela me paraît utile. Décrire la vie

ouvrière ne suffit pas — il faut la vivre, pour en bien apprécier toute

l’injustice et toute l’horreur. Alors, on sait ce dont on parle ; on est

vraiment l’écho de ce qu’on a entendu, le reflet de ce qu’on a vu ; on

s’imprègne jusqu’aux moelles de pitié et de révolte !

Faire « de chic », avec la meilleure volonté, le plus beau talent du monde, ne

donnera jamais l’impression de sincérité qu’obtient parfois un être inculte,

reproduisant barbarement ce dont il fut témoin ou acteur.

Et il n’est pas besoin de consacrer des années, des mois, des semaines, à cette

étude, à ce voisinage, à cette épreuve, du moment qu’il n’est point question

d’étudier les finesses du métier, d’y devenir apte à conquérir son salaire — ou

de catéchiser, comme en Russie, des âmes ignorantes.

Nos ouvriers savent penser sans guide ; et les iniquités dont ils pâtissent

sont tellement évidentes (et, hélas, si monotones) que quelques heures

suffisent, pour qui sait regarder et entendre, à les enregistrer.

C’est cela que j’ai fait. Presque une journée, mêlée à ces pauvres filles,

vêtue comme elles, j’ai erré sous l’œil des sergots devant l’usine déserte,

dans la camaraderie morne de l’inhabituelle oisiveté. Je me suis arrêtée à

leurs étapes ; j’ai entendu leurs doléances librement formulées ; j’ai pénétré

dans les usines, vu fonctionner le travail de celles qui s’étaient soumises —

ayant trop d’enfants ou trop faim ! — et c’est pourquoi je puis aujourd’hui

vous dire, en toute connaissance, ce qu’est cette grève, et combien elle mérite

d’intérêt et de sympathie.

*

**

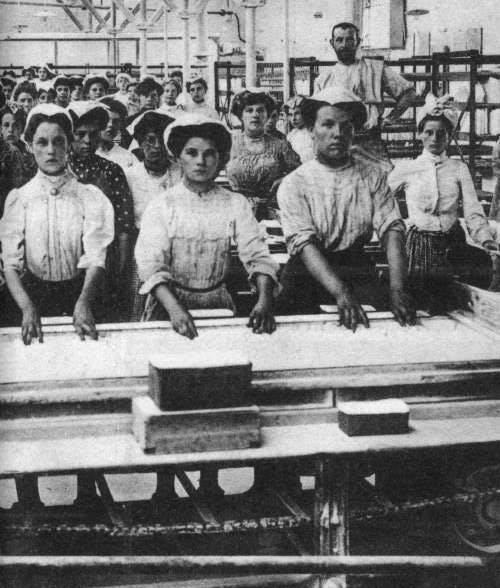

Tout d’abord, le terme est impropre : ce n’est pas « casseuse » qu’il faudrait

dire, mais « rangeuse », car la tâche consiste à étager, dans des cartons ou

des caisses, le sucre coupé en morceaux plus ou moins forts, selon le numéro.

Ainsi, le sucre des cafés est du 50, tandis que le bis, équarri en cube, est

réservé spécialement à l’usage du Midi. Seul, le déchet, poudre et éclats, se

vend au poids, ne s’aligne point.

Seulement, ce mot de casseuse est justifié par ceci que l’établi auquel elles

travaillent s’appelle « cassoir », le pain y arrivant entier pour y être débité.

Il passe d’abord à côté, par les mains du « scieur », qui le coupe

perpendiculairement, absolument comme un radis noir, en rondelles plus ou moins

épaisses, suivant la longueur du morceau destiné à la consommation. Ces

tranches sont alors placées dans la « lingoteuse » sise à l’une des extrémités,

à la tête du cassoir, et qui, ainsi que son nom l’indique, sépare chacune en

huit bandes, en huit lingots. Les « bagues », c’est-à-dire les hachoirs de la

lingoteuse, sont également plus ou moins rapprochées selon le numéro du sucre.

Ici intervient l’action de l’ouvrière. La « tireuse » enlève les lingots de

l’appareil ; la « pousseuse » les installe en rangées sur la partie du cassoir

située entre la lingoteuse et l’espèce de mâchoire, de guillotine double, couteau

en l’air, couteau en bas, qui, au passage, va détailler les lingots en

morceaux. Au-delà sont les « rangeuses ».

Car tout ceci est mobile ; une chaîne passant par-dessus une roue, comme les

courroies de transmission, pousse sans cesse le travail, de la machine aux

femmes, ne laissant à celles-ci pas une minute de trêve.

Afin de comprendre ce qu’est le cassoir, il faut imaginer une grande table très

longue, large d’un mètre environ, et rayée parallèlement, comme une portée de

musique en relief pour aveugles. C’est entre ces rails que le sucre va défiler

— lingot au-delà des couteaux, morceaux en deçà — que les six rangeuses, d’un

mouvement continu, incessant, mécanique lui aussi, saisissent une file, se

retournent, la déposent dans la caisse ou le carton placé derrière elles sur

une sorte de banquette de bois ; voltent, recommencent encore, toujours,

éternellement, de sept heures du matin à six heures du soir, sans jamais

s’arrêter, sans jamais se reposer, sans jamais s’asseoir, sauf dix minutes pour

la collation et une heure pour le déjeuner.

Par exemple, elles circulent. Quand leur boîte est remplie, il la faut porter

aux bascules, situées, chez M. Sommier par exemple, à vingt ou vingt-cinq

mètres de là. La moyenne quotidienne des voyages est de quarante. Des femmes

enceintes, des fillettes portent jusqu’à mille kilos. Beaucoup sont blessées ;

les plus robustes perdent environ deux ou trois jours par quinzaine, par suite

de malaises, exténuées, fourbues, les flancs endoloris, atteintes dans leur

maternité ou leur puberté.

*

**

Je ne parle là que de l’effort, car il faut lire, comme je viens de le faire,

dans les bouquins médicaux, pour savoir quelles maladies sont inhérentes à ce

funeste état.

Elles n’ont plus d’ongles, elles n’ont plus de dents ; les uns usés jusqu’à la

chair par le maniement du sucre ; les autres écaillées, perdues, effritées par

les poussières qui s’en dégagent — ces poussières qui leur brûlent les

paupières, le gosier ; qui leur éraillent la voix ; déterminent les gastrites,

la tuberculose — la souffrance toujours, la mort bientôt !

Ce qu’elles gagnent ?… Elles gagnaient 60 centimes par 100 kilos,

c’est-à-dire, quel que fût le courage, de 3 fr. 25 à 4 fr. par jour. On est

venu leur dire, il y a presque une quinzaine : « Vous n’aurez plus que 50

centimes par 100 kilos. La concurrence est trop forte ; c’est à prendre ou à

laisser. »

Elles ont laissé ; elles sont parties, préférant crever tout à fait de faim, et

vite, que d’en lentement mourir. Car cela les réduisait de dix sous par jour —

et vous rendez-vous compte de ce que c’est que dix sous, par jour, dans un

ménage ouvrier ?

Elles ont essayé la grève générale. Les ouvrières des maisons Lebaudy, Lucas,

François, ont d’abord suivi le mouvement parti de la raffinerie Sommier. Puis

elles se sont lassées… sont rentrées. Seuls, même, les travailleurs, hommes

et femmes, de chez Lucas, sacrifient 15 centimes par jour pour venir en aide

aux grévistes de chez Sommier. Mais elles sont moins de vingt — et les

grévistes plus de cent quarante !

Quelques secours sont venus, de droite, de gauche, envoyés par la solidarité

plébéienne, ou la compassion de braves gens émus, en dehors de toute politique,

de tant de détresse et de tant de vaillance. On a pu distribuer trente sous par

jour ; et des familles de cinq, six personnes ont vécu là-dessus de pain et

d’eau — mais ne cédant pas !…

*

**

J’ai été les retrouver, lundi, à l’aube, vers les six heures, tout en haut de

la rue de Flandre. La veille, trois déléguées étaient venues me trouver, me

raconter ce qui précède ; et comme je leur avais fait part de mon idée d’aller

passer une journée là-bas, de me faire embaucher si possible, elles s’étaient

montrées enthousiastes, un peu incrédules, toutefois, sur la mise à exécution.

Cependant, la « secrétaire », Hélène Milani, une grande fille blonde à l’œil

décidé, à l’allure crâne, m’avait dit : « A demain ! » Mais elle avait rajouté

un : « Vous ne pourrez jamais, Madame » qui m’avait piqué au vif. Je ne suis

pas non plus une femmelette ; et ce que je veux, je le veux bien.

Aussi, me voilà qui débarque chez l’une d’elles, à l’heure dite. En un tour de

main, j’ai enlevé gants, voilette, chapeau, manteau, et me voici nu-tête, les

cheveux bien tirés — oh ! ces diables de cheveux, ce qu’ils se rebiffent ! — en

jupon et en corsage de toile, un fichu aux épaules, un tablier à la taille, un

panier à la main, si pareille à toutes qu’elles s’extasient, amusées.

Nous sommes descendues dans la rue de Flandre, poussant jusqu’à la grande

bâtisse de la raffinerie Sommier, afin de savoir si on n’embauche point. Je me

glisserai dans le tas des renégates, quitte à être un peu « attrapée » par les

grévistes que je viens de défendre.

La rue est pleine d’agents, avec et sans uniforme. Je n’ai peur que de Granger,

le député de l’arrondissement, qui est là, dans un groupe, avec Lhermite, de la

Bourse du Travail, et notre confrère Degay, de la Marseillaise.Tous trois sont

venus, parce que, l’autre jour, la police a été vraiment brutale, et, qu’en cas

de récidive, l’écharpe de Granger sortirait.

S’il me reconnaissait, peut-être ne retiendrait-il pas un geste d’ahurissement,

et ce serait fini de l’incognito qui me permet d’aller, de venir à mon aise, de

causer avec mes compagnes.

Les attroupements sont interdits ; quand on est plus de trois et qu’on reste en

place, un agent intervient. Et comme je m’attarde devant la porte de l’usine,

n’en perdant pas une brique, contemplant le portier dans son bel uniforme bleu

à boutons de métal, semblable à un grognard, avec ses terribles moustaches

blanches, et qui semble plutôt flatté de l’examen, un sergot me pousse

doucement :

— Allons, hop ! ma belle ! Circulez ! Faut pas rester là.

J’obtempère, et me réfugie, avec beaucoup d’autres, à « notre » bureau, situé

presque en face, au 122, chez le marchand de vin qui porte pour enseigne : «

Allons chez Charles. »

Je vais chez Charles. On file devant le comptoir, où quelques ouvriers et pas

mal de mouchards se désaltèrent, et l’on se réunit au fond, dans une sorte de

modeste hall éclairé par le haut, mi-salle de bal, mi-jeu de paume… comme il

y a cent ans ! Seulement, grâce au Ciel, personne ne pérore ; on discute

simplement, sans phrases, ce qu’il y aurait de mieux à faire dans l’intérêt

commun.

Ma qualité de nouvelle ne les inquiète pas — une des déléguées, madame Gasse, a

répondu de moi — et je constate encore, avec une émotion indicible, combien ce

peuple méprisé, exploité, a (en ses femmes surtout), de bonté native, de

douceur, de résignation. Pas ou peu de paroles colères, rien qu’une mélancolie

à voir combien l’entente est difficile, et, malgré tout, l’espoir qu’elle se

fera.

— Nous ne demandions rien ; qu’on nous rende seulement ce que nous avions… M.

Sommier n’est pas méchant, il voudra bien : il est si riche !… Que c’est

ennuyeux, quand on n’y est pas fait, de ne pas travailler !

Au vrai, elles sont là comme des corps sans âme, ces laborieuses, bien qu’entre

leurs doigts à peine cicatrisés, le crochet d’os happe la laine. Sur une petite

table est un encrier, du papier, une boîte en bois, un registre. De temps à

autre, une gréviste arrive, signe, touche ses trente sous — s’en va les tenant,

dans sa main crispée, comme le noyé se tient à la branche ! Elle ne s’arrête

pas, ne bavarde point, court… on attend après pour manger !

Ah ! les pauvres visages émaciés, aux lèvres anémiées, presque pas roses dans

la blêmeur des chairs ; les pauvres yeux cernés, les pauvres créatures !

Une, dans un coin, a entr’ouvert son caraco pour donner le sein à un enfantelet

qui semble un vieillard tant sa peau est plissée, tant son teint est cireux !

Et le maigre sein apparaît, arme parlante de toute la race, qui a faim avant

que d’avoir des dents, qui a faim lorsqu’elle les a perdues — qui a faim

toujours !…

*

**

Une de mes guides vient me prendre :

— A la collation, on va embaucher chez François, rue Ricquer. Venez-vous ?

Je me lève et la suis.

Chez François, pour ces dix minutes de repos, le personnel s’évade en tumulte.

La plupart sont jeunes (les autres étant mortes ou retirées), beaucoup sont

vêtues de cotillons et de camisoles, d’étoffe claire à fleurettes, un mouchoir

noué en marmotte, cornes au vent, sur leurs cheveux givrés de sucre. Au premier

abord, c’est presque joli, sous ce clair soleil de septembre, comme un lever de

grisette aux Porcherons.

Mais l’illusion cesse devant les brèches du sourire, les bouches gercées, les

épaules étroites, les gorges rentrées, les petites toux sèches qui retentissent

un peu partout. Ce qui avait paru animer ces joues, c’était le feu de la

fièvre. Au fur et à mesure que les gouttelettes de sueur se sèchent aux tempes,

le rouge disparaît des pommettes. Les voici pâles comme des poupées fanées…

Nous nous sommes faufilées dans la cour.

— Tenez, voilà le Vésinet, me dit ma compagne.

C’est un sous-sol obscur où des machines, des formes humaines, se distinguent

vaguement.

— Qu’est-ce que cela ?

— C’est où l’on travaille. Mais venez au-dessus, c’est mieux.

En effet, en haut du perron de quelques marches, la salle est claire, au moins.

Mais c’est même chaleur écrasante, même buée, même poussière de sucre, qui vous

asphyxie, vous étouffe…

Il y a là des cassoirs ; et l’autre me donne une leçon de choses, m’indique

comment l’appareil fonctionne, et ce que j’eusse dû faire.

— Seulement, me dit-elle, le soir, vos doigts auraient pissé le sang.

Et elle m’indique, de l’œil, les mains des femmes, entourées de chiffons, de

bandelettes, de poupons de linge.

Voici le contremaître. Timidement, elle l’aborde, lui expose sa requête. Le

regard ailleurs, mais très poli, il répond :

— J’ai mon monde pour aujourd’hui. Revenez demain à six heures, on vous

embauchera.

Je rentre dans ma poche le livret emprunté pour la circonstance à ma sœur de

lait, et nous repartons, traversant la cour, à l’encontre des ouvrières qui

rentrent.

Sur le seuil, une gréviste, venue pour surveiller les défections, m’interpelle

:

— Feignante, va !

Ça non, par exemple !

*

**

Il ne me reste plus qu’à essayer d’entrer chez M. Sommier, pour avoir un aperçu

de l’établissement.

— Il n’y a qu’un moyen : faut porter un litre à Barthélemy !

Je veux bien porter un litre à Barthélemy, mais encore faut-il m’expliquer

comment s’y prendre.

— Voilà. Barthélemy est porteur de bassins à la raffinerie, au-dessous de

l’endroit où nous travaillons d’habitude. Les porteurs de bassins ne sortent

jamais ; on leur amène du dehors ce qu’ils ont besoin, jusqu’à trois heures.

Mon homme lui a porté son déjeuner, mais on peut bien encore lui porter un

litre.

— Comment ferai-je ?

— Vous passerez sous le nez du portier sans rien lui dire, vous irez tout droit

dans la cour, vous descendrez quelques marches, et là, dans la cave, c’est les

porteurs de bassins. Alors vous crierez « Hé ! Barthélemy ! » Et vous aurez vu

comme c’est rude aussi, leur métier, et ce qu’il y fait chaud !

Aussitôt dit, aussitôt fait ; le programme a été exécuté de point en point.

J’ai filé devant le concierge, et lesto, presto, dégringolé dans le sous-sol.

Dès l’entrée, j’ai eu un éblouissement, tellement la température y est torride.

Des hommes en pantalon de toile, le torse nu, la poitrine et le ventre garantis

par une sorte de tablier de corroyeur, passent en file indienne, un énorme

récipient de cuivre entre les bras, qu’ils vident, l’un après l’autre, dans

l’appareil où sont les moules à pains. C’est le sucre en fusion qu’ils

transportent ainsi ; il faut voir leur geste las, quand ils ont versé la

charge, et repartent en rechercher une autre dans leurs vases de métal ! Et ces

imbéciles de peintres qui s’entêtent à portraiturer les Danaïdes, quand ces

créatures en chair et en os, que voici, donnent un tel spectacle d’art, superbe

et navrant !

Tout autour, comme en une énorme fonderie d’obus, les moules sont alignés les

uns contre les autres, la pointe en bas.

Cependant, je n’ose pas crier : « Hé ! Barthélemy ! » Je m’informe.

— Connais pas ! répond le premier.

— Attendez donc… fait un autre. Mais c’est l’Andouille !

— Hé ! l’Andouille !… reprend tout le sous-sol d’une seule voix.

Un grand garçon frisé, l’air bon enfant, émerge des profondeurs.

— Qui c’est qui me demande ?

— C’est ta payse qui t’apporte un litre.

— C’est pas ma payse, mais tout de même je veux bien du litre.

Je le lui tends en souriant :

— C’est de la part d’Eulalie !

— Vous lui direz que je la remercie bien. Et vous aussi, mademoiselle.

— Au revoir, monsieur Barthélemy.

En m’en allant, je flâne un peu. Je regarde le bel ordonnancement de l’usine,

je calcule quelle source de richesse sont ces bâtiments, ces machines, cette

puissante organisation du Capital.

Et je songe soudain à une visite que je fis, voici bien longtemps, au château

de Vaux-Fouquet, à cette résidence royale d’un royal surintendant, et dont M. Sommier

est aujourd’hui le possesseur. Je pense aux statues dans les charmilles, à la

fraîcheur des sous-bois, aux ombrages merveilleux, à tout ce bien-être, à tout

ce luxe, à ces jouissances de Mécène, relevant de ses ruines un pareil séjour.

Elles ont raison, ces pauvres filles ; il est impossible qu’on soit implacable

ayant de telles satisfactions ici-bas.

Dehors, les délégués me rejoignent.

— Nous venons de faire la dernière démarche auprès du patron. Même

partager la différence, les deux sous, nous donner 55 centimes, il ne veut

rien entendre.

Une sanglote :

— Qu’avez-vous ?

— Il a été de glace… il nous a parlé si durement !

— Et quelle raison à ce refus ?

— M. Sommier a dit comme ça qu’il ne peut pas, que ses moyens ne le

lui permettent pas.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Sur l’indigence de votre maître, pleurez, nymphes de Vaux ! Elle fait en

pleurer bien d’autres, cette indigence qui rogne les salaires et loge en des

palais ; qui fait que tant de jeunes enfants, de vieilles mères, de femmes

épuisées, dépérissent lentement en l’un de nos faubourgs.