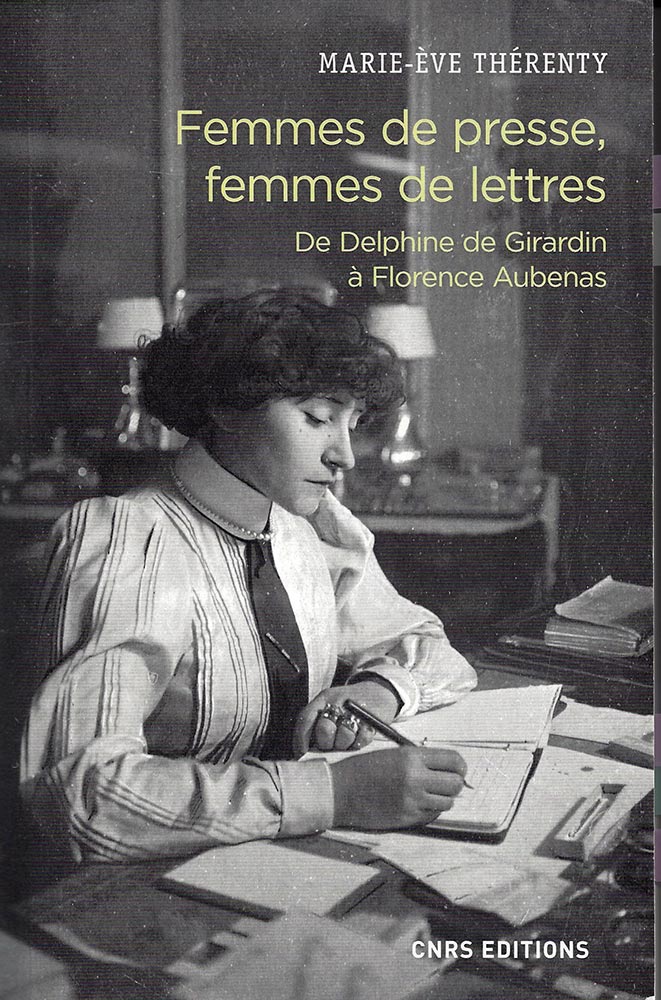

Femmes de

presse, femmes de lettres

Premier chapitre : les chroniqueuses ou « Pénélope »

Marie-Ève Thérenty

Éditions du CNRS

Deuxième étape du livre

Je suis très intéressé par le contenu de ce livre. Et, cependant, j’ai dit pis que pendre du style d’écriture des quarante premières pages. Un globi-boulga universitaire épicé de mots savants qui vous font recourir à Google toutes les cinq minutes (« antiphrastique », « prétérition », « causotière », « topos », « habitus », « le puff », « métadiscours »… et j’en passe).

Je viens de terminer la première partie (il y en a six) et je dois tempérer ma première impression : ça se calme côté langage et j’éprouve un regain d’intérêt pour le fond, comme vous allez le voir.

Marie-Ève Thérenty a découpé son ouvrage en six grands chapitres censés couvrir six grands types de femmes de lettres journalistes : les chroniqueuses ou « Pénélope », les publicistes ou « Cassandre », les frondeuses ou « Bradamante », les exploratrices ou « Amazones », les polyvalentes ou « Sappho » et les grandes reporters ou « Dalila ». Je verrai au fil de la lecture si cette construction se justifie parce que, de premier abord, je n’en comprends pas trop le sens.

Premier chapitre : les chroniqueuses ou « Pénélope »

Passé l’épreuve de l’avant-propos et du démarrage poussif pour les raisons que j’ai évoquées, on arrive dans du concentré d’information historique assez passionnant. Marie-Ève Thérenty fait grand cas de Delphine de Girardin, la première chroniqueuse à avoir imposé un style (potins, littérature et reflets de la société sans grandiloquence). C’est son choix, mais cela ne me semble pas justifié. On notera qu’elle écrivait tout de même sous le nom masculin de Charles Delaunay, procédé utilisé par de nombreuses femmes pour éviter les critiques, mais pas seulement. Il s’agissait aussi de ne pas « salir » le nom du père ou du mari. Ainsi, Olympe Audouard, séparée de son mari est confrontée à deux procès lorsqu’elle fonde son propre journal, Le Papillon, en 1861. On lui interdit de prendre l’argent de son propre capital pour financer son entreprise et son mari l’accuse de « prostituer son nom en l’imprimant dans les journaux ». Au bout de deux ans, elle est obligée de jeter l’éponge.

Les premières chroniqueuses qui signent de leur nom ou d’un pseudo féminin sont sujettes à des moqueries ou des attaques. Ainsi Augustine Brohan, sous le nom de Suzanne, signe une chronique au vitriol dans Le Figaro de janvier 1857 où elle fait passer Victor Hugo pour un « has been ». Aussitôt, levée de boucliers. Dans le civil, Brohan était aussi comédienne. On la menace de la priver de rôle à la Comédie française (c’est Alexandre Dumas qui se charge de faire pression), on réclame sa tête à cor et à cris et elle est obligée de démissionner. Le plus amer de l’histoire est que son remplaçant, René de Revigo, étrille lui aussi Victor Hugo dans sa première chronique… et personne ne l’embête.

Suite à cet exemple, les femmes deviennent méfiantes. La comtesse Dash, qui signe sous le pseudo de Jacques Reynaud, choisit de brosser des portraits flatteurs de ses contemporains plutôt que d’utiliser la méthode « au vitriol » d’Augustine Brohant. Elle est à son tour remerciée pour être trop « fade ». On voit que, sous le Second Empire, le chemin est étroit pour exister en tant que femme dans la presse.

C’est à cette époque que naît l’expression péjorative « bas bleu » pour désigner les femmes de lettres. On pense qu’une femme ne peut rivaliser avec un homme sur le plan de l’écriture. Encore une raison pour pousser ces dames à se cacher sous des noms masculins : George Sand (baronne Dudevant), Gérard d’Houville (Marie de Régnier), André Léo (Victoire Béra) ou encore Henry de Lucenay (Marie-Léonie Devoir).

Mais le phénomène inverse existe aussi et plusieurs hommes se mettent à écrire sous des noms féminins dans la presse. On les traitera alors, par un humoristique retour de bâton, de « chaussettes roses ». Le problème est que, la plupart du temps, ce n’est pas pour défendre la condition féminine qu’ils prennent la plume, mais au contraire, pour attaquer d’autres femmes ou encenser le rôle de la bonne épouse et de la bonne mère. C’est le cas de Zola qui signe sous le nom de « Pandore » des chroniques féminines dans Le courrier du monde en 1865 et fait passer son personnage pour une menteuse et une cancanière qui s’intéresse surtout aux rubans, à la soie et aux robes élégantes… Henri Fouquier, qui écrit dans le Gil Blas sous le nom de Colomba attaque les féministes de front : « Y a-t-il une possibilité pour une femme d’être, de neuf heures à cinq heures un avocat occupé, de cinq à dix, une maîtresse de maison, et du soir au lendemain une femme apportant à l’homme le repos de l’intimité et le charme du plaisir ? [] Cette émancipation professionnelle, je ne me résigne pas à la regarder comme un idéal pour notre sexe… »

On notera que beaucoup de ces chroniqueuses viennent de la haute société (comtesses et baronnes…) et très peu sont d’origine populaire. Leurs positions politiques sont souvent conservatrices et réactionnaires, même en ce qui concerne les luttes féministes et le droit de vote pour les femmes. Il n’y a que le divorce qui trouve grâce à leurs yeux.

Ainsi Gyp arrière-petite-nièce de Mirabeau née sous le nom de « Sybille Aimée Marie Antoinette Gabrielle de Mirabeau », auteure de nombreux romans, signe des chroniques antisémites et très réactionnaires. Quand Marguerite Durand, fondatrice du journal féminin La Fronde lui proposera de collaborer, Gyp refusera car La Fronde défendait Dreyfus alors que Gyp était anti-dreyfusarde convaincue.

On le voit, j’ai appris beaucoup de choses dans ce premier chapitre où le style d’écriture de Marie-Ève Thérenty a fini par se dépouiller un peu de ses oripeaux universitaires.

Je passe au second chapitre et je viendrai vous en reparler.

Delphine de Girardin

La comtesse Dash

Olympe Audouard

Gyp

Augustine Brohan